“十二五”期间,在全球化和科技进步的背景下,我国针织行业依托创新驱动和转型发展,实现了稳定发展。规上企业主营业务收入同比增速、利润总额同比增速、固定资产投资实际完成金额同比增速、施工项目数同比增速、新开工项目数同比增速和竣工项目数同比平均增速均保持着高速增长,远远高于纺织行业。

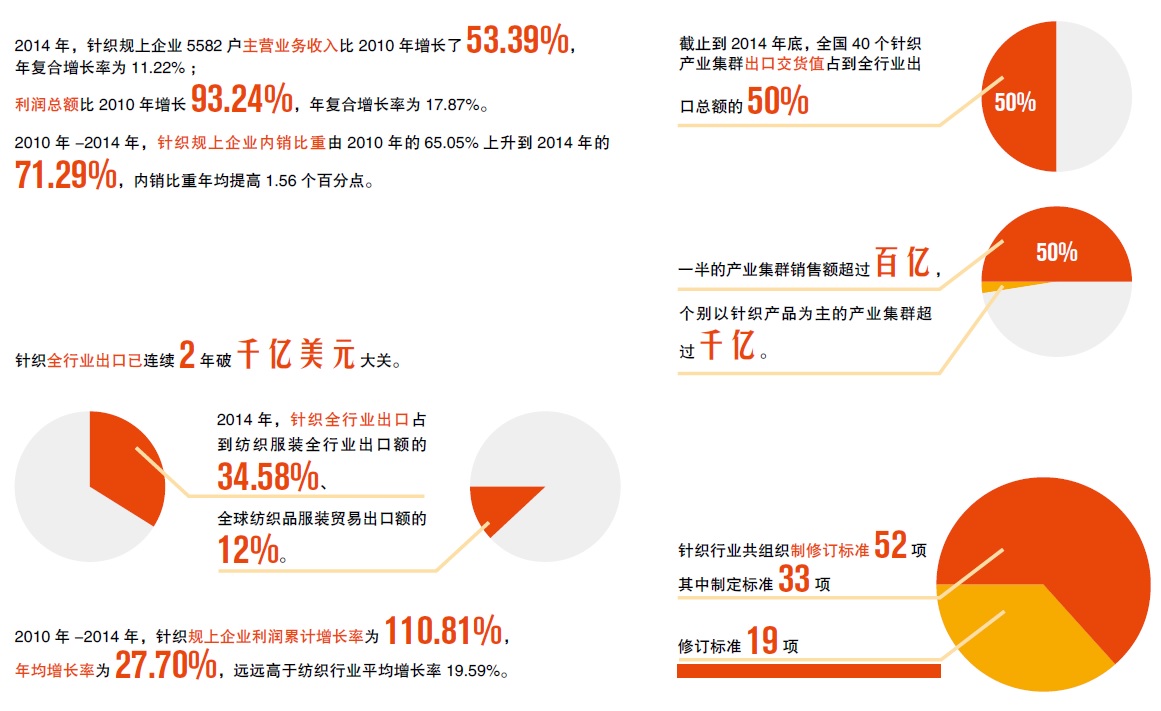

“值得一提的是,‘十二五’期间,我国针织产业集中度得到了极大的提升,产业集群、品牌发展明显加强。其中,规上企业销售利润率为5.52%,远远高于行业平均利润率,涌现出了一大批诸如宁波申洲、青岛即发、江苏东渡等销售额过百亿的领军企业。”中国针织工业协会副会长林光兴表示,“十二五”期间,针织产业集群表现出了强大的聚集经济效应和扩散效应,40 家针织产业集群的出口交货值已经占到了行业出口总额的50%,一半的产业集群销售额超过百亿,个别以针织产品为主的产业集群超过千亿。在此基础上,形成了一批以浙江海宁、江苏常熟为首的国家外贸转型升级示范基地和以广东盐步、张槎为首的工信部品牌示范基地,一大批女士内衣、男士T 恤、横机产品、袜业等品牌占据了大量国内市场,并走向世界。

也正是在这样的产业聚集基础上,针织行业牢牢抓住发展机遇和国内外市场需求的变化,写下了“十二五”可圈可点的精彩一笔。“自2013 年,针织全行业出口额达1096.98 亿美元,已连续两年破千亿美元大关。针织出口额占到全国纺织服装出口额的1/3,占全球纺织服装贸易总额的12%。”林光兴透露,“十二五”期间,我国针织服装出口数量虽然只增长了5.85%,但出口价格却提升了30.18%,表现出了较强的国际市场竞争力。与此同时,国内市场的表现也同样抢眼。 随着针织行业自主创新水平的不断提升,“十二五”期间,我国进口针织设备的数量较“十一五”期间有大幅下降,不到“十一五”期间进口针织设备的二分之一,“中国智造”表现出了强劲的市场活力,越来越多的新原料、新工艺、新设备被应用到针织面料的开发中,针织技术与设备也向高精度、高效率、电脑智能控制、半成形与全成形、灵活变换与多用途等方向发展。林光兴介绍,“随着国内机械加工和电气自动化水平的不断提高,国产织机的加工制造技术和机器智能化水平在稳步提升,经编机、纬编机和横机整体设计和制造水平已有明显提升,针织机械的出口单价均有大幅提升,甚至部分平织机的单价更是提高了780%。”

而伴随着新工艺、新技术的应用,针织行业“十二五”期间在节能环保方面的成效也颇为显著,对整个行业的可持续发展提供了技术支撑,大大提高了企业的加工效率和产品档次,实现了环境效益与质量效益的双赢。从历年抽查合格率看,“十二五”期间不合格产品的比例总体上比“十一五”抽查的不合格产品比例都要低。

人才作为行业发展的第一资源,针织协会自2011 年开始,先后组织了纬编工、横机工、经编工三个工种且三年一轮回的大赛以及其他比赛,参与竞赛的职工超过万名。“十二五”期间,将有4人获得“全国五一劳动奖章”,2 人获得“全国纺织工业劳动模范”。专业技术人才、复合型管理人才队伍的不断壮大为针织产业的跨越提供了强大的智力支撑。

可以说,针织行业是“十二五”纺织工业创新发展的一大亮点,为整个行业的转型升级起到了示范引领。

大趋势

转型升级加速 内衣外穿成亮点

“十二五”期间,我国针织行业实现了由高速增长期向中速平稳增长期的过渡,转型升级明显加快,产业聚集迸发出新的优势,行业调整出现多元化趋势,具体可概括为以下几个方面:

产业布局进一步调整

在国家“一带一路”战略的影响下,我国针织行业实现全球资源配置呈现出向东南亚、南亚等要素成本低的国家或地区转移及向以人才和品牌优势明显的发达国家转移两种模式。而国内针织行业则呈现“双转移”趋势,即针织企业由沿海地区向中部地区的转移及向沿海内部欠发达地区的转移。

原料趋于多元化

针织服装面料在向纤维原料的多样化发展,越来越多的功能性纤维、差别化纤维已在针织上广泛应用。随着针织产品结构的调整,针织产品已由以棉为主向以棉、再生纤维素纤维、超细纤维、功能性纤维协同应用上延伸。其中,2014 年化纤针织服装的出口金额首次超过了棉针织服装。

针织服装外衣化趋势明显

“十二五”期间,我国针织外衣出口保持着高速的增长,年平均增长速率为11.72%,高于针织内衣近5 个百分点,女式西服套装、女士上衣、女士裙子、男上衣更是保持15% 以上的年均增幅,针织服装外衣化趋势明显,针织外衣已成为针织服装增长的一大亮点。

东盟成为新的出口增长点

“十二五”期间,东盟成为我国针织服装及针织织物出口的主要市场,成为新的增长点。2014 年,针织织物出口至东盟金额达41.35 亿美元,较2010 年增长110.75%;针织服装出口金额达102.28 亿美元,较2010 年增长285.67%。

两化融合程度日渐升高

针织行业两化融合水平在“十二五”时期有显著提升,具体主要表现为:企业的信息化技术应用的范围更广、水平更高,产品设计、生产过程监测、企业管理、供应链管理、电子商务等各个环节均大量使用信息技术改造提升;纺织产业集群地投入大量人力物力搭建公共信息服务平台,服务水平不断提高。

成衣生产少人化、智能化

随着我国人口红利的逐渐消失,机械化、自动化、智能化成为改造传统产业,推进产业转型升级的有效途径。“十二五”期间,全自动铺布机、自动喷墨绘图机、全自动裁床、自动吊挂缝纫流水线、模板缝制、立式缝纫线等被广泛使用,大大减少了企业用工和生产效率。 |